- 自律神経系が乱れて不定愁訴がある

- 呼吸で自律神経系を簡単に調整する方法を知りたい

- 自律神経系と呼吸との関係を知りたい

こんな問題やお悩みの解決やヒントについて説明していきます。

☑本記事の内容

- 自律神経と呼吸の関係

- 自律神経系を呼吸でコントロールする方法

この記事を読むことで、自律神経系と呼吸との関係を知ることができます。

呼気で副交感神経を促進させることができ、自律神経系のバランスを

整えることができます。

私は、治療業界に入って約15年になります。

その中でいろいろなことを学んだ中で、

お役立ち情報をお届けしています。

自律神経と呼吸での関係

![]()

自律神経の働きは、心の状態と関連しています。

特に呼気は自律神経のバランスを整え、精神状態並びに心臓にも

いい影響を与えます。

自律神経と呼吸や心臓の関係を知りたい方は

詳しくは下にをクリックしてください。

自律神経に影響を与えるストレス

ストレスとは、心身になんらかの刺激が加わることで、

精神的、身体的に何らかの影響を及ぼす刺激のことをいいます。

ストレスそのものは、悪くないのですが、心身に悪影響が出るほどに

なると様々な問題を引き起こします。

ストレスが加わると、心臓の動き、拍動に微妙な影響がでます。

拍動のリズムでストレスの度合いや自律神経系の状況を知ることが

できます。

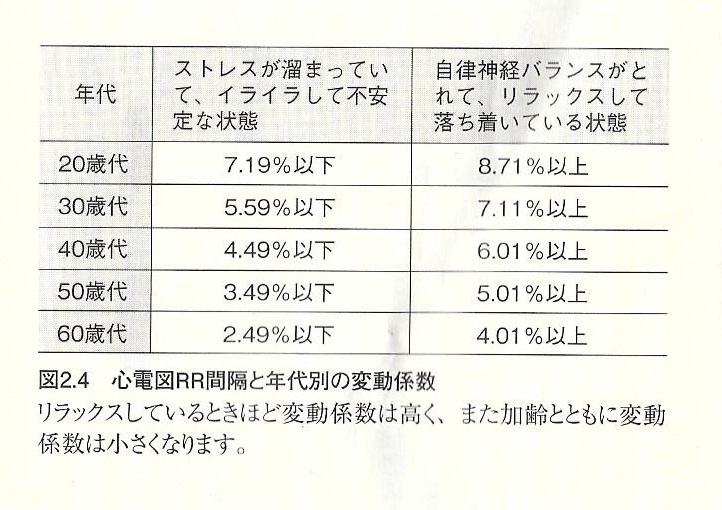

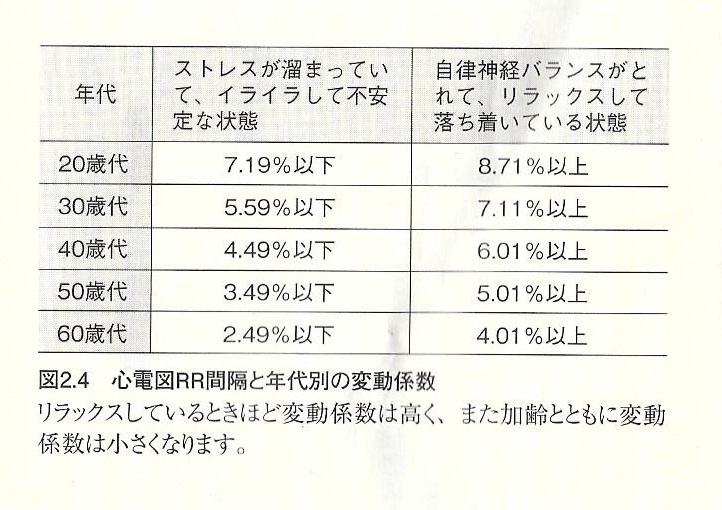

評価のひとつとして、心拍間隔の変動係数です。

今まで、健康な状態における心拍間隔は一定だと考えられていました。

心電図で現れる波の1サイクルが心臓の1拍動です。 1拍動の間隔を

RR間隔ともいいます。

以前は、拍動ごとに変動したりすると不整脈とみなされていました。

1拍動の間隔であるRR間隔ですが、健康であってもミリセカンド単位、

1000分の1秒単位ではわずかに変動していたりします。

この変動は、自律神経系の状態を表していることが分かってきたました。

この変動具合を表すために、RR間隔の「変動係数」と呼ばれる指標が

用いられています。

変動係数は次の計算式で算出されます。

変動係数(%)=1分間の心拍間隔の標準誤差/1分間の心拍間隔の平均値×100

自律神経系と変動係数との関係

![]()

標準誤差とは、各心拍間隔の平均値からのズレを平均したものです。

変動係数とは、心拍間隔がほんのわずかですが、どれくらいの幅で

短くなったり長くなったりするかを表しています。

例えば、平均して1秒間に1回拍動する人(心拍数60)の心拍間隔が、

あるときは1.1秒、またある時は0.8秒と変動して、その変動幅(平均値である

1秒からのズレ)が平均して0.1秒だとすると、この人の変動係数は10%ということです。

この変動係数が大きければ、大きいほど自律神経系の副交感神経が活動していることがわかります。

副交感神経が優位に活動している時は、変動係数は7~8%以上にも増加します。

さらに2桁にまで行く大きな変動係数は、自律神経系システムの副交感神経の優位性を示しています。ノンストレス状態を示している状態といえます。

逆に、興奮し交感神経が活動的になると心拍が速く、心拍間隔の時間は

一定になり、変化が見られなくなります。

しかし、交感神経を抑制する薬である(βブロッカー)を服用すると血圧が

下がり、心臓の拍動も落ち着いてきます。

この状態の心拍間隔を測定すると変動し始め、変動係数が大きくなります。

交感神経が抑制され、交感神経が活発化していることがわかります。

自律神経を呼吸でコントロールする方法

![]()

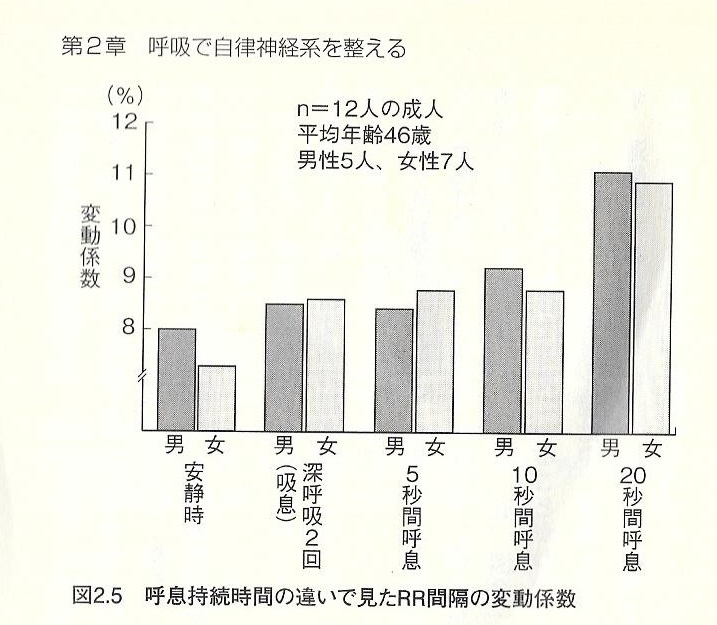

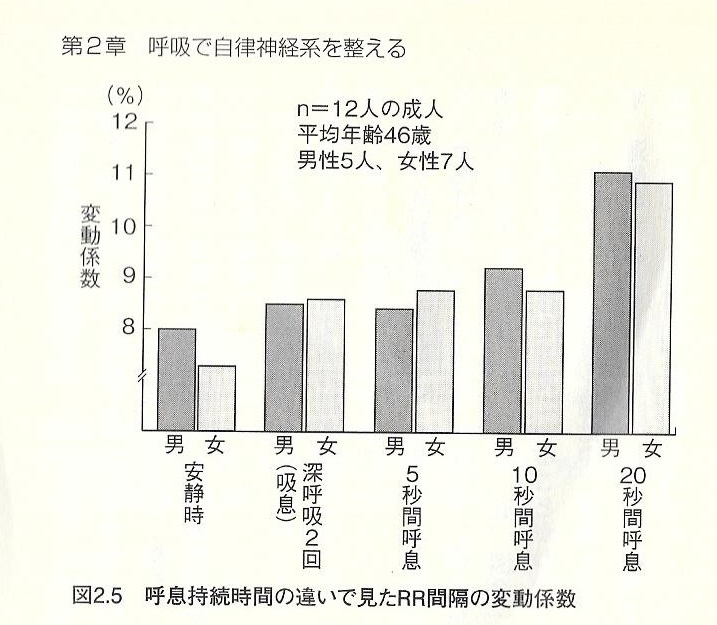

20秒間息を吐き続けるとRR間隔の変動係数が著しく上昇し

ます。

男性の場合、安静時の8%~11.2%へと3.2%もアップ

しました。

10%を超えていることから副交感神経が優位に働いている

ことがわかり、自律神経系のバランスがとれていることが

わかります。

この実験では換気量を同じ1500ミリリットルに固定しています。

呼息時間が長なればなるほど吐き出す量は少なくなります。

この実験により、息を吐く時間を長くすることで副交感神経が

活発に働き、とくに呼息時間が長くなるほどの副交感神経が

働いていることがわかります。

深呼吸中心の吸息よりも、呼息を強調した呼吸法のほうが

自律神経系を整える

呼息を中心として呼吸が自律神経系のバランスを整える結果が

でている調査をご紹介します。

富山県の健康祭りにおける参加者350人による調査です。

結果は、健康祭りの参加者が最初に変動係数を計測すると、

平均4.2%であった値は、10秒間の呼息を2回行うことで

平均5.4%になり、副交感神経活動が活発になったことを

示しました。

心拍数と呼吸数と自律神経系との関係

![]()

![]()

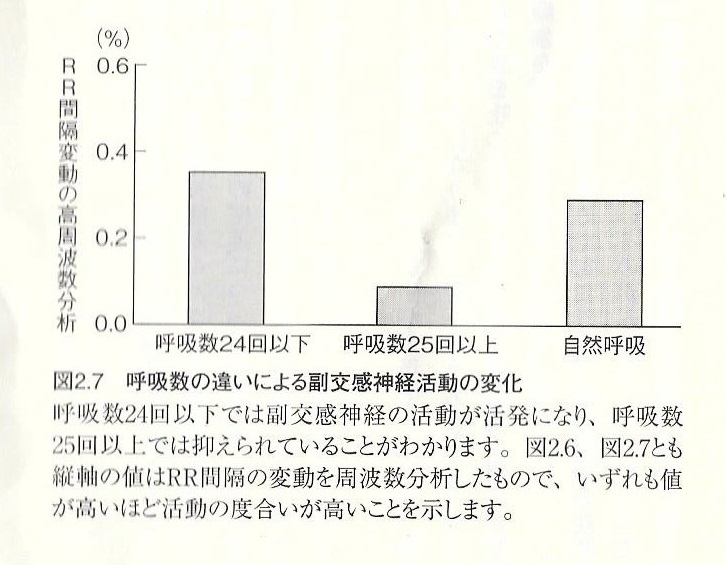

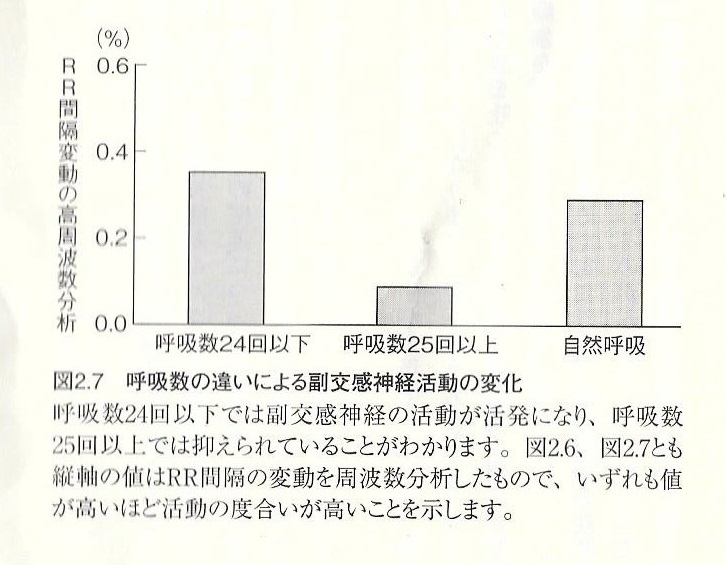

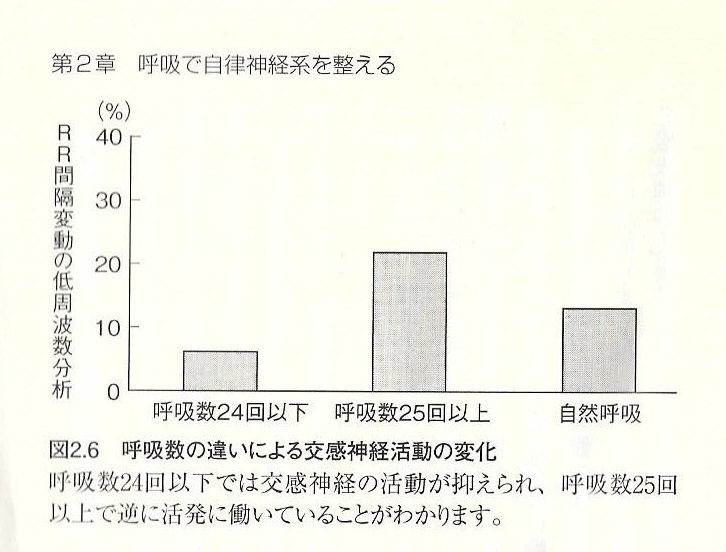

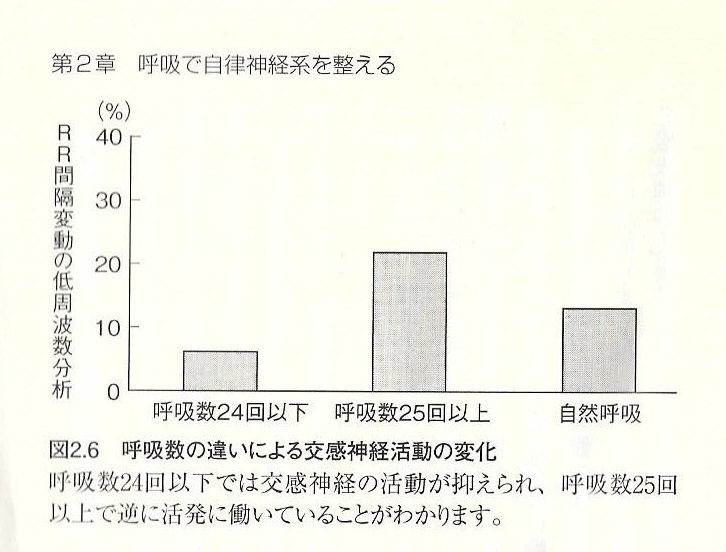

自律神経系の活動と呼吸の関係がよく分かる

実験もご紹介します。

RR間隔の変化を周波数分析し、それによって

呼吸数と自律神経系活動との関係について

調査されました。

呼吸数を1分間あたり24回以下に抑えて場合と

25回以上にした場合、そして自然呼吸の3つ

状態を設定し、自転車をこいでもらいながら

(自転車回転運動の負荷)、呼吸数ごとに

心電図を検査しました。

同じ運動を行った時に、呼吸数によってどれだけ自律神経系

活動が影響されるかをみるためです。

自転車運動は60~80ワットの負荷量(街中で自転車をのる程度)で、

自転車回転数は1分間に50~60回転。

専門的には運動強度としては約5メッツです。

結果として、呼吸数を24回以下に抑えた時に、

心電図のRR間隔の変動が大きくなりました。

心臓の興奮が抑えられ、副交感神経が活発に

働いています。

グラフでは、交感神経の活動が低下し、副交感神経が

活動しています。

一方、呼吸数が25回以上では、RR間隔の変動が

少なくなり、心臓の興奮が高まり、交感神経も

活発になっていいることがわかります。

自然呼吸では、呼吸数を24回以下に抑えた場合より

も高値を示しましたが、副交感神経の活動が見られました。

心臓の動きと呼吸数が深い関係があり、自律神経系活動に影響を

与えることがわかりました。

この結果から、運動中にでも呼吸数を調整することで自律神経系に

影響を与えることができ、ゆっくり呼吸をするこで副交感神経を

活発にできることがはっきりしました。

まとめ

本日は、

- 自律神経と呼吸の関係

- 自律神経系を呼吸でコントロールする方法

について説明してきました。

日頃から簡単に自律神経系を整えましょう。

本日も最後までご頂きありがとうございました。

参考文献

【呼吸の極意】心身を整える絶妙なしくみ

永田 晟著 講談社

コメント